DATE

2019年03月26日

ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 顧問 不破 久温

優れたモノづくり企業は、「モノによって創造する価値」で圧倒的に競合他社を凌いでいる。

彼らの経営の発想は、(1)「当社(我々)が誇る技術で、こんな価値ある商品を創ろう。」という発想ではなく、(2)厳しい眼で将来の市場を見通し、「これまでになかった、こんな商品価値を創ろう。」という明確なヴィジョンを描き、「それを実現する新しい技術を当社(我々)が開発しよう。」という固い意志で、粘り強く課題に取り組むからである。(1)と(2)では、端的にいえば下の図のように、戦略の論理が「逆」になっていることが要点である。

| (1)技術(Process=P) → 新しい価値(Value=V)

「この P を活かして V を創ろう!」 (2)新しく望ましい価値(Value=V) ← 技術(Process=P) 「この V を創るためにカギになる P を開発しよう!」 |

過去に筆者が一緒に働いたことのある、優秀なモノづくり仲間や、圧倒的な競争力を見せつけられた競合のモノづくり企業の多くは、この(2)の発想で、自ら明確な「ヴィジョン」を描き、厳しい眼で「選択と集中」を実行し、その実現のために難度の高い課題に地道に取り組んでいる。

彼らは、自分たちの苦労と努力の経験―他社には見いだせない「モノの価値」とそれを「実現するカギになる技術(プロセス)」を見抜く力―を身につけ、業界で圧倒的に強い地位を築いていくのである。

では、いったいそんな企業は実際にあるのか。ここで、炭素繊維を価値の高い「先端材料」にまで創りあげたことで知られる、東レ株式会社のケースをみてみたい。

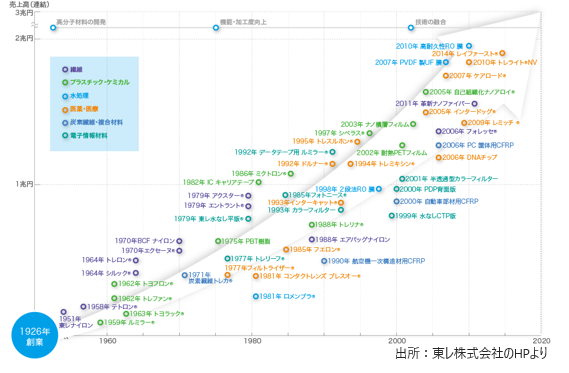

東レの歴史は、1926年創業の「東洋レーヨン㈱」にはじまる。化学繊維による布地の開発を続けていた東レは、第二次大戦中、密かに温めていた「ヴィジョン」、すなわち「優れた肌触りと染色性、コスト競争力のある服飾用合成繊維」を創り出そうとして、戦後すぐに、ナイロン、テトロン、シルックなどの商品を矢継ぎ早に開発し、市場に送り出した。約20年の年月をかけて、「先端材料」商品を実現したのである。

また、プラスチック・ケミカル材料など成型樹脂のまったく新しい用途を「ヴィジョン」に描き、1959年以降、ルミラー、トヨラック、トレファンなどの成型商品を開発していった。

東レは、「先端材料メーカー」を自認している。成型樹脂用素材の開発をはじめた同社は、この時「ほとんど誰も想像していない価値を見出す、あるいは見出そうとする姿勢こそが、東レの成長を実現する。」という、「自信」を得たといってよい。また彼らは、「これまでにはない、現在の臨界を超える、軽く、強靭で、しなやかな構造材料を創り出そう。」という強い使命感をもった。その使命感で、「価値ある次(世代)の先端材料」の要求特性仕様を描き、自ら超えるハードルを上げていったのである。

これが、東レの「選択と集中」経営の要点である。もし、伝統ある多くの事業を抱えたまま、抽象的なヴィジョンに拘泥し、慎重・保守の経営判断をしていたら、大きく変化する化学材料市場を制することはできなかっただろう。

東レの技術者たちは、1950年代の終わりごろ、炭素繊維の価値を直観的に見抜くことができた。それは、繊維ではあるが、これまで東レが開発してきた衣料用の繊維でもなく、ルミラー、トレファンなどの樹脂ともまったく異なる性質の材料だった。東レは、その軽さと強靭さをもっと改善し、未来の構造材料にもつながる「先端材料(=炭素繊維)」を生み出せると「判断」し、「先端産業」を起こす開発投資を「断行」した。炭素繊維が、まだ釣り竿やゴルフシャフトの材料としてのみ知られている時代のことだ。そして約30年かけ、目標とした性質の炭素繊維強化プラスチックスを世に送り出したのである。

「材料の開発・事業化にはどうしても一定の時間がかかります。」東レのCTOで副社長の阿部晃一氏は、こう述べておられる。「炭素繊維を例に挙げると、東レが研究を開始したのは1961年。10年後の1971年に商業生産を開始し、現在はボーイング787型機など多くの航空機に採用されています。」「海外の多くの化学企業が炭素繊維の開発から撤退・縮小していくなか、東レはその材料としての価値を見抜き」、「長期的には航空機用途を見据えて粘り強く取り組みました。」「材料の価値を見抜く力と強固な意志こそが東レの研究・技術開発の強みであり真のイノベーションを生み出す背景といえます。」東レ技術トップの、高いリーダーシップが垣間見える言葉だ。

東レの売上高・研究開発費比率は、長年ほぼ一定している。すなわち、トップライン(売上高)が伸び悩む場面では、研究開発費を絞り、研究開発の効率化や手法にも工夫を凝らしているのである。また、厳しい眼で商品群の先端性を評価し、いま事業収益が出ている商品でも、その後継開発を中止することがあるという。

ナイロンは最新商品開発から10年、テトロンは最初の商品化から約15年で、開発投資を打ち切った。

常に「ヴィジョン」を厳しく評価し、開発投資の「選択と集中」を行う経営こそが、資本収益性と持続的な成長を両立させてきたのだ。東レの阿部CTOは「(これは、)東レの研究・技術開発が『超継続的発想』で行われてきた事実を証明しています。」と説明しておられる。ここ数年の東レの「投下資本利益率(ROIC)」は、我が国の製造業平均(5.34%)を1.0ポイント以上上回って安定している。資源投資に関して「選択と集中」が効いている証左といえる。

モノづくり企業の競争力の本質は、変化する市場に届けられる圧倒的に高い商品価値であって、それを実現するための技術(プロセス)ではない。

江戸元禄のむかし、暴風雨と荒波のなか、死を賭して紀州から江戸まで蜜柑を運んだという紀伊国屋文衛門の伝説を例にとるなら、命がけの航海(プロセス)に価値があったのではなく、品薄で蜜柑が高騰していた江戸市場に商品を届けて巨利を得ること(目的)に価値があった、ということである。

何が「価値」か、真っ先に判断し行動するのが、経営の「リーダーシップ」である。リーダーが常に求められるのは、「ヴィジョン」を明確に描き、それに基づき、思い切った投資の「選択と集中」を「断行」することではなかろうか。