DATE

2021年05月12日

GBJアドバイザリーボードメンバー 原田 良治

■ 街が消えた

私が生まれた街、山口県宇部市は人口16万人、地方の小規模都市である。その街は私が生まれて約60年の年月を経て全く違う姿に変貌してしまった。いわゆる「街のドーナツ化現象」である。商店街の各店舗は、更地になった上でその殆どがコインパーキング化、中心街であったアーケード商店街はシャッター通りとなった。

一方で郊外にはいくつものショッピングモールが開設。もともと車社会であったため、加速度的に人の流れが変わり、街の姿も変わった。

やがてこの「ドーナツ化現象」は、地方都市の百貨店淘汰へとつながっていく。それは、顧客ニーズの変化がもたらしたものではあるが、理由はそれだけではなかった。

■ 法規制と小売りの業態変化

戦後の復興の歴史の過程において大規模小売店は百貨店だけであった。そのため百貨店の新規出店は既存の商店街を圧迫し、取引先に対しては優越的地位の濫用が常態化した。これを規制したものが1954年に制定された「百貨店特殊指定」である。これは百貨店という一業態を規制する珍しいものであった。1956年には営業時間や営業日数までを規制した「百貨店法」が制定された。

その後、百貨店に代わりスーパーが小売りの雄となった。当初は商店街と共存共栄であったが、スーパーが品揃えを強化し、幹線道路沿いにも出店するようになると、地元商店街とは対立構造となった。そこで生まれたのが1974年に制定された「大規模小売店舗法」いわゆる「大店法」である。同じ年には豊洲にセブンイレブンの第一号店がオープンした。コンビニの出現である。偶然ではあるが何かしらの因縁を感じる。

ここまでは、基本的に地元の商店街を守るための法規制であった。しかしながらこの流れとは違った思惑の中で2000年に制定されたのが「大店立地法」である。

■ 日本の貿易黒字解消を目的に開催された日米構造協議

その産物として生まれたのが「大店立地法」である。

1980年代以降、日米間における最大の問題は日本の貿易黒字であった。1989年に始まった日米構造協議の際、米おもちゃ専門店「トイザらス」の日本出店が難航していることが議論となった。この際、日本市場の閉鎖性を示す象徴として「大店法」が取り上げられ日本は規制緩和を迫られた。あまり語られていないが、「トイザらス」の出店を強力に後押しいていたのは当時に大統領ブッシュ氏であった。

日本政府はこの圧力に抗いきれず2000年に「大店立地法」を制定した。この法律により郊外での出店の規制が緩和され、郊外での出店が容易となった。このことにより「トイザらス」の出店は実現、さらには郊外にはショッピングモールが乱立する時代となった。

■ 大店立地法がもたらしたもの

立地産業と言われた駅前の商店街、百貨店、GMS、都心型スーパーは、郊外のショッピングモールに顧客を奪われることとなった。百貨店や駅前商店街が立地の優位性を過信し、有効な対応策を打ち出せていなかったことも事実である。一方で、これまでの小売の考え方とは異なる「コンビニ」の快進撃が始まった。「大店立地法」がもたらした街の構造変化により大きな打撃を受けた個人商店は、生き残りをかけコンビニへと形を変えて行く。

間接的ではあるが「大店立地法」はコンビニ躍進のエネルギーともなっていた。法規制や国際情勢などにより小売りの主役は転換して行った。もちろん最盛期にあった既存の業態が、未来永劫の繁栄を幻想し自らを否定し変革を怠ったことも大きい。

ところがこの後の世代交代は全く違った与件から始まる。若年層のライフスタイルの変化と同期して誕生したスマートフォン。そしてその新しいコミュニケーションスタイルに起因する購買行動の変革である。

■ 購買行動の変化から生まれたネット通販

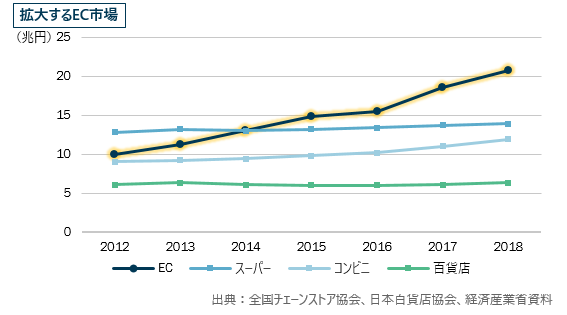

1996年、パソコンの普及や通信環境の整備など、インフラが整ったタイミングでインターネット利用者が劇的に増加した。そして新しいビジネスモデルであるEC市場が誕生した。さらに2007年には日本においてもiPhoneが発売されスマートフォンの時代に突入、若年層から広まりECが新しいショッピングスタイルとして定着した。2014年にはEC市場はスーパーの売上を超えた。

一方で、消費者の購買スタイルの変化に対応できなかった百貨店は、コンビニの成長とは裏腹に衰退産業といわれる業態となった。百貨店各社もこぞってECを導入したが、店舗での購入を補完するという思想から脱却できず、未だに大きな成果を残せてはいない。

消費者の購買におけるモチベーションは、「お得」「便利」「楽しい」3つであると考える。EC市場の誕生前は「お得」はスーパー、「便利」はコンビニ、「楽しい」は百貨店がそれぞれ担っていた。ECはその3要素を一業態でカバーした。このこともECが小売りの主役に躍り出た要因ではないだろうか.

■ アマゾン一強時代の到来

日本のEC市場は、極端に言えばアマゾンと楽天が二分している。百貨店の衰退をしり目に、両社ともマーケットシェアを拡大し続けている。

視点を米国に移すとアマゾン一強時代の到来を実感する。「アマゾンエフェクト」という言葉が生まれ、小売りの世界はアマゾンを中心に回り始める。百貨店の牙城であった化粧品もアマゾンに顧客を奪われてしまう。ニューヨーク都心部に勤務する女性の50%はアマゾンで化粧品を購入している。さらには郊外にあるショッピングモールは次々と撤退に追い込まれ、その後は無残な廃墟となり果てた。

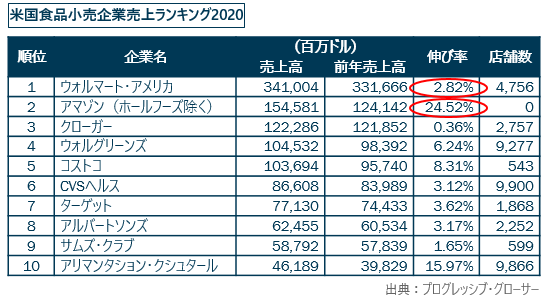

一方でアマゾン一強に対抗できている企業もある。ウォルマートである。Jet.com、ShoeBuy、Moosejaw、ModClothを傘下に収めるとともに、店舗ピックアップでの割引を4,700店舗で一斉実施するなど、M&Aと革新的な施策が奏功し事業の拡大を続けている。

とはいえ、ウォルマートでさえも強みである食品領域においてアマゾンの追撃を許している。アマゾンが買収したホールフーズの売上除きであるにもかかわらず。

日本における小売の業態は、前半で述べたように法制度により世代交代を強いられたが、この先はアマゾンにより他の小売業態が変革を迫られることとなるだろう。

■ 最後に

ここまで法制度や購買行動の変化など、取り巻く環境の変化をベースに小売の業態変化について述べてきた。百貨店、スーパー、コンビニなど、小売の業態は「生き物」で相応の寿命があるように思う。

持論だが、小売業態の栄枯盛衰のサイクルは「コンドラチェフ循環」といわれる50年周期だと私は考える。セブンイレブンが世に出てまもなく50年を迎える。次世代はネット通販であることは間違えなさそうだが、それが50年続くとは考えられない。

古臭い考えかも知れないが、小売の原点は「人がいて 暮らしがあって ものがある」だと思っている。世の中の変化を体感しそれに対応すると共に、小売りの根幹を見失うことなく未来を創造することが重要なのではないだろうか。日本にコンビニ文化を定着させた鈴木敏文さんが、セブン&アイホールディングス会長時代に掲げたスローガン「変化への対応と基本の徹底」は色あせることはなさそうだ。